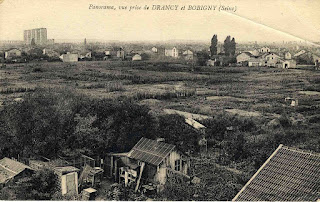

Panorama de Drancy avec les tours et Bobigny

C’est en pensant au texte d'Angèle Casanova "Des nouilles à l'Abreuvoir" que me sont revenus ces souvenirs. Merci à elle infiniment.

Allongé sur le canapé, j’écoute gémir la rue. Un coude sur l’un des coussins, je plaque une main sur mon front pour mieux rassembler des souvenirs devenus brouillons. J’attends que viennent les choses. Je tourne en rond dans un monde qui ne tourne plus. Le monde m’effraye. C’est angoissant le monde, vous ne trouvez pas ? Alors, il m’arrive bien souvent que les yeux clos, je voyage dans un monde qui n’existe plus. Non pas un monde rêvé, mais un monde sublimé par la mémoire qui le juge à l’aune du temps qui passe. La nostalgie.

Le monde d’hier comme le monde d’aujourd’hui livre quotidiennement son lot d’angoisse, de terreur, de joie et bien souvent d’insouciance, mais je n’ai plus à le subir, seulement le rêver, les yeux clos, sur mon canapé, me laisser porter par les images.

A l’angle de la rue de la Paix et de la rue des Peupliers, vivait la famille Myosotis. La splendide voix du mari nous enchantait lorsqu’il chantait la belle saison venue sur son pas de porte en bricolant.

Deux pas plus loin, une grande cour cernée d’habitations pour plusieurs familles où trônait un énorme et vénérable peuplier. Le dernier peut-être de ceux qui avaient donné le nom à cette rue. Le temps l’inclinait à la paresse. Ce perpétuel salut aux passants menaçait le marchand de couleurs sur le trottoir d’en face. Mais il paraissait si solide qu’il n’inquiétait personne si ce n’est le droguiste qui se voyait écrasé, lui et son épouse, par le mastodonte pendant son sommeil.

C’est dans son commerce que je me fournissais en billes en terre qu’il comptait scrupuleusement dans un cornet de papier journal. Avant 1958 : cent francs, cent billes. Après 1958 : un franc : cent billes. Du bol, nous n’avions rien perdu. Cent billes pour jouer au trou, au pot, à la tapette, au paquet. Au jour d’aujourd’hui un franc équivaut à quinze centimes d’euro. Cent billes pour quinze centimes d’euro. 4436 billes pour un euro. Une fortune ! J’ai vu à la télé que c’est à Saint-Maurice-les-Brousse en Haute-Vienne que sont fabriquées les dernières billes françaises en terre. Quatre euros et quatre-vingt cents les quinze billes. Soit trente deux centimes d’euro la bille. Trente deux euros le cent. Vingt milles neuf cents francs d’avant 1958. Vous comprenez peut-être mieux pourquoi je me tiens la tête. A ce prix là, Je n’aurais jamais pu jouer aux billes.

Les myosotis ne sont plus. Le peuplier a été rasé. Le droguiste a fermé ses portes. Je n’ai plus de billes. Reste la rue des peupliers, une rue pavillonnaire aux rares immeubles.

Du troisième étage, la fenêtre de ma chambre donnait sur les toits des pavillons de la rue d’Odessa, de la rue de Leningrad et de la rue Jean-Pierre Timbaud. De l’autre côté, de fenêtre de la cuisine, un rapide tour d’horizon montrait encore ce qui tenait lieu de village avant que des forêts de grues ne soient plantées dans le décor et que se dressent tours et bâtiments administratifs.

Mon regard portait loin alors, jusqu’à la tour des imprimeries de la revue l’Illustration érigée en plein champs. Aux alentours presque rien, si ce n’est sur la droite les sinistres tours de Drancy qui mugissaient chaque premier jeudi du mois.

A gauche les reliefs masqués de la ligne de chemin de fer menant à la gare de Bobigny. De l’été 1943 à l’été 1944, la gare de Bobigny, qui était alors une gare désaffectée de la grande ceinture, devint le lieu de déportation des Juifs détenus au camp de Drancy, situé à un peu plus de 2 km. Hommes, femmes et enfants y furent embarqués dans des convois de wagons plombés qui devaient les mener vers le camp d’extermination d’Auschwitz. Mes parents ne m’en ont jamais parlé. Ni de la gare, ni de Drancy. Pas de devoir de mémoire. Juste une fois, par mégarde, une phrase lâchée par ma mère au hasard d’une conversation alors qu’elle était proche de sa propre fin pour dévoiler sans malice ni méchanceté qu’il leur était arrivé « d’aller voir ces malheureux le dimanche ». Allez voir ces malheureux ! Je n’ai pas bien compris le sens de la phrase. Ma mère était âgée et déjà bien malade. Voulaient-ils dire que mener par l’ennui, l’ignorance et la médiocrité ils allaient voir des juifs parqués comme des bêtes en attendant la déportation et la mort ? J’en reste encore saisi d’effroi.

L’immeuble où logeaient mes parents est un immeuble de quatre étages, collé à l’est de ce qui était le canton de la Madeleine à quelques pas du pont de Bondy. Le rez-de-chaussée se composait de trois logements répartis de chaque côté du hall d’entrée. Passé une volée de marches vous trouviez sur la droite deux logements de deux pièces. L’un avec des fenêtres sur rue. L’autre avec des fenêtres sur cour. Celles sur cour donnaient sur un petit jardin privatif attribué aux locataires de ce logement. Le reste de la cour, séparé du jardin par une rangée de buis, servait à l’étendage du linge. Elle abritait une ancienne buanderie transformée en local à poubelles et deux petits cabanons. Celui au fond de la cour appartenait à mes parents. Ils y entreposaient le baril de mazout quand ils eurent abandonné le poêle à charbon pour un Airflam alors en vogue.

Le logement situé au rez-de-chaussée gauche se trouvait être un peu plus grand que les deux autres, avec des fenêtres donnant chacune l’une sur la rue et l’autre sur la cour. Pour les étages, la configuration était identique du premier au quatrième étage. Un logement côté droit du palier Deux logements plus petit côté gauche d’une pièce, cuisine.

Les deux logements du troisième étage côté gauche avaient été réunis à la demande de mon père. Je n’ai guère dans l’idée de quelle surface était ce logement. Les pièces en étaient petites. Ma chambre, par exemple, était occupée en majeure partie par un lit de 90 de large qui laissait juste la place pour y ajouter une carpette. A la tête de lit, moins d’un mètre avant la fenêtre et au pied du lit soixante centimètres avant la porte. Mais je possédais une chambre. Nos voisins avec quatre enfants étaient bien moins lotis. Les garçons et les filles tête-bêche dans des lits de fortune. Et des mômes ce n’est ce qu’il manquait en dépit du manque de place. Sur chaque demi-palier les toilettes à la turque pour deux appartements. Dans chaque appartement une salle de bain sur la pierre à évier entre l’assiette plate et l’assiette creuse.

Les jours de grosses chaleurs, la cohabitation devenait difficile. L’immeuble pouvait devenir une véritable pétaudière. Les gosses dehors. Les parents qui s’insultaient, se battaient, cassaient le peu de vaisselle qu’ils avaient sur la gueule de l’autre. Quel chambard ! Et les voisins qui pensaient que la mère Machin s’en prenait une belle. Parfois, c’était entre hommes que les choses se réglaient, sur le palier à se rosser à grands coups de poing dans la gueule. Un jour, il a bien fallu qu’il y en ai un qui fasse le malin et reste sur le carreau. Crise cardiaque. Le rossé, la trogne en sang, avait vu les coups pleuvoir et son adversaire tomber sur les marches raide mort. En attendant la maréchaussée il fut mis au secret dans l’ancienne buanderie. « C’est pas moi, que je vous dis ! » qu’il gueulait. Pas besoin d’hurler. Tout le monde savait que l’autre était un sanguin. Et au vu de ce qu’il avait pris dans la tronche, on ne pouvait pas accuser son adversaire de meurtre. Et tout ça pour un vélo mal garé. Ben maintenant le vélo était orphelin. Et moi, été comme hiver, j’achalandais la mère Fanfan du quatrième en Vin des Rochers, le velours de l’estomac. Six litres par voyage chez Radenac le bougnat, avenue Paul Vaillant Couturier. Sans oublier la thune des consignes. Mon petit biseness me rapportait gros. Au moins un cent de billes ou des callots. La mère Fanfan travaillait chez Dop et avait les jambes dans des bas de contention comme des sacs de billes justement, à cause des varices. Après ma livraison, le soir on entendait qu’elle bougeait à hue et à dia les quelques meubles en sa possession. Mon père montait le son de la télé mais ça ne suffisait pas pour couvrir le vacarme, les meubles qui bougent, le verre cassé et ses beuglements obscènes. Et vlan ! Un grand bruit de corps qui tombe. Mon père se levait blanc comme un linge. « Où tu vas ? » demandait ma mère en amenant le fricot. « C’est la mère Fanfan qui vient de se casser la gueule ! – On va encore bouffer froid. ». Et on montait un étage pour la trouver la gueule rubiconde et les cuisses violettes, vautrée dans son vomi le verre cassé et le Vin des Rochers. Le temps de ramasser le tout et coucher la mère Fanfan dans son gourbi, on mangeait froid.

Le village de Bobigny ressemble beaucoup

à celui que je voyais de ma fenêtre

collection j Joubert

Je me souviens que de la fenêtre de la cuisine s’étalaient terrains vagues et maraichers. A mes pieds un carré de jardins ouvriers où des hommes en bleu de chauffe s’attelaient le soir pour y faire pousser quelques légumes. Au-delà « le champ de personne » comme l’écrira Daniel Picouly. Ce terrain vague abritera bien des cabanes et des jeux des bandes de mioches du quartier avant la naissance du groupe scolaire Auguste Delaune. De l’avenue Paul Vaillant Couturier j’empruntais un chemin de terre jouxtant le « champ de personne » pour rejoindre la rue Léo Lagrange et l’école de garçons accolée au stade Auguste Delaune. Rue Léo Lagrange il y avait un troquet au fond d’une courette planqué par un bouquet d’arbres. « Le café des amis », je crois. Peut-être « Le rendez-vous des amis » ou tout autre nom comportant le mot « amis », amis que nous, les mioches, retrouvions accoudés au bar devant un verre de côte ou un muscadet parlant fort et fumant trop. Sans un regard pour ces amis qui n’étaient pas les nôtres, nous l’investissions par grappe y dépenser quelques sous contre des sucreries dans des bocaux de verre que nous convoitions d’un regard fertile. Puis nous filions avec notre butin de bonbecs vers l’école en piaillant. Du « Café des amis » il ne reste aujourd’hui qu’un bout de terrain en friche. J’ai retrouvé dans une brocante deux boites de coco Boer. Cette poudre de réglisse ajoutée à de l’eau offrait une boisson délicieuse précieusement conservée dans ma gourde.

L'école Edouard Vaillant

Mes écoles furent successivement l’école Edouard Vaillant, dans le quartier de l’Abreuvoir, où je fis mes maternelles, puis l’école des garçons rue Léo Lagrange. Le groupe scolaire Delaune, initialement dénommé groupe scolaire du Chemin du Tonneau, a été édifié en 1962 rue de la Paix. Cette opération a été commandée en urgence pour répondre aux besoins des habitants récemment installés dans les nouveaux logements construits aux alentours. Il me faudra quitter les bâtiments en préfabriqués de la rue Léo Lagrange pour cette école « moderne » lorsqu’elle fut achevée.

Ecole des garçons rue de l'Union que je n'ai pas connu ainsi

L’école des garçons, rue de l’Union se trouvait à proximité de l’ancienne mairie dans le centre ville. Pour y aller, soit je prenais le bus, où bien m’y rendait à vélo. J’empruntais le chemin de Bondy et traversais les cultures des derniers maraîchers avant leur rachat par les promoteurs immobiliers. Cette route pavée et défoncée fut à l’époque mon petit Paris-Roubaix biquotidien où j’y ai laissé plusieurs pneus sur le bord de la route, quelques bonnes secousses testiculaires qui n’eurent aucunes incidences sur ma fécondité et, en l’absence de garde-boue, bien des trainées de boue des reins aux oreilles les jours de pluie.

Dans les années 60 seuls 10% d’une classe d’âge entrait en sixième. Pour les autres il y avait les classes de Fin d'Etudes Primaires qui ont officiellement existé jusqu'à la fin de cette même décennie. Puis la fin d’Etudes Orientés pour les plus brillants. Dans le fond de la cour de récréation de l’école des garçons rue de l’Union, vis-à-vis de la façade austère de l’établissement de briques se trouvaient deux classes en préfabriqués qu’un couloir garni de patères séparait. Face à la rigueur de l’hiver, elles étaient chauffées par de gros poêles autour desquels nous ronronnions en regardant tomber les feuilles, la pluie et la neige au-delà des vitres sales. Il y avait aussi les ateliers bois et fer, en retrait dans un espace clos, afin d’encourager d’éventuelles conversions futures vers le monde ouvrier. Deux fois par semaine nous apprivoisions perceuses, ponceuses, fraiseuses, marteaux, varlopes. Pinder n’aurait pas voulu de moi, je ne domptais rien, ou si peu. Marto et Copo, la maïs éternellement coulée aux lèvres, n’étaient pas de mauvais bougres. En général nous ne leur demandions rien tant ils puaient du bec, mais ils aidaient de leur mieux ceux qu’ils ne voulaient pas voir finir dans la rue ou en prison. C’est en cet endroit qu’on nous a trainé jusqu’à nos seize ans.

L’année scolaire venait de s’achever rue de l’Union. On avait rassemblé nos œuvres d’art des ateliers bois et fer : un porte-plante en fer forgé, un calendrier métallique aux disques rotatifs pour la date, le mois et l’année, Un plateau en marqueterie et un tampon buvard qui trône encore sur mon bureau. Avec toute cette quincaillerie j’étais fin prêt pour un avenir radieux.

Collection J Joubert

Au bout de la rue d’Odessa, de l’autre côté de l’avenue Edouard Vaillant, tout contre le monument architectural de Georges Auzolle se trouve le marché, cœur commercial du quartier de l’Abreuvoir. Une halle en pans de fer séparée en deux sections et une travée en plein air qui prenait des allures de foire chaque jeudi et dimanche. J’y accompagnais ma mère et me régalais du spectacle permanent aux mille bruits, mille couleurs mille senteurs parfois lourdes ou sucrées, parfums de campagne rencontrés au hasard des étals et des travées. Les vendeurs ventaient les marchandises, donnaient facilement de la voix pour se concurrencer et attirer le chaland. Quand le marché faisait le plein La harangue du petit commerce s’entrechoquait avec celle des vendeurs de l’Huma. Parfois un gars juché sur une caisse prenait la parole tandis que d’autres distribuaient des tracts. J’ai entendu dire que le type qui « vitupérait » comme disait ma mère en bonne gaulliste, était Georges Valbon.

Mais le clou du spectacle était assuré par le vendeur de porcelaine. A l’extérieur Juché sur son stand, il trônait au-dessus du public, au milieu d'une féerie de vaisselle de toutes formes. Les bonnes femmes tournaient autour du stand reluquant la vaisselle mais n’osant rien toucher. Deux trois gars surveillaient l’attroupement. Le bonimenteur fourrait alors des assiettes dans toutes les mains même celles des passantes. Certaines reposaient l’assiette sur un pile et se trissait vite fait, d’autres, ne sachant qu’en faire restaient là le cabas d’une main et l’assiette de l’autre. Avec une grande persuasion, le bonimenteur ventait les mérites de la marchandise, la qualité de fabrication française, le soin apporté à la finition et à la décoration. Et surtout attachait beaucoup d’importance à son prix. Arrachait à la foule des « oh ! » et des « ah ! ». Un prix défiant toute concurrence. A ce prix là, chaque foyer, même modeste, se devait de faire l’acquisition d’un tel service, le dresser chaque dimanche pour le repas dominical. Un service à rendre jaloux, voisins et amis. Tout en parlant il empilait avec vitesse et dextérité assiettes, saladier, saucier, plat et tutti quanti en une construction instable et précaire sur l’un des bras. Il énonçait le prix. Un fois. Réitérait son offre une nouvelle fois. Rappelait la qualité, la quantité. Suppliait. Implorait qu’il se saignait aux quatre veines juste pour le plaisir des ménagères présentes, certes flattées, mais imperturbables. Voilà comment il était récompensé. Comme lassée la pile s’affaissait puis s’effondrait à grand fracas. Patatras, un bruit de tonnerre, le service est à terre. Une rumeur flottait. Médusée, l'assistance encaissait la leçon dans une rumeur indescriptible. Les têtes rivées au sol contemplaient les débris d’un service de table qui aurait été du plus bel effet sur la table de la salle à manger. « Encore un que les prussiens n’auront pas ! » comme aurait dit ma grand-mère, quoique je me demandais bien ce que les prussiens auraient fait d’un service vingt quatre pièces. Un coup de balai et hop les débris sous la table. Déjà un type vient de tirer cinq billets de sa poche. Un des sbires du bonimenteur lui préparait un service complet. Il croulait sous le poids poussait les rangs et s’éclipsait. Le cercle se refermait oubliant l’individu. L’assistance ne faiblissait jamais. Pour parfaire sa démonstration le bateleur recommençait. Quelques personnes s'approchaient du stand, reluquaient la camelote. Inlassablement, le camelot reprenait sa démonstration. Pour ma part j’attendais avec impatience la nouvelle chute, mais ma mère, lassée et écœurée d’un tel gâchis m’entrainait vers les étals de fruits et légumes.

Le marché Edouard Vaillant j’y traînais chaque dimanche après la messe à l’église notre dame de bon secours rue de Rome. Quand j’avais quelques ronds, je m’y achalandais en vinyles. L’année 1966, l’année de mes quatorze ans mit fin à ma pénurie de disques 33t. Bien sûr il y eut quelques cadeaux mais surtout la disquaire du marchée Edouard Vaillant chez laquelle j’allais faire mes emplettes. On l’appelait «Choupette» à cause de son clebs. La jeunesse est impitoyable. Deux peignes à cheveux en écaille plantés dans un chignon platine des années de guerre et une gauloise entre des lèvres « Rouge Baiser ». Je me pointais sur le coup des onze heures quand le marché faisait le plein. Les vinyles dans des cartons sur trois rangs et cinq mètres linéaires s’offraient à nos regards. Sur un pick-up gueulait du musette ou du Ferrat tandis que je fourrageais frénétiquement dans les cartons à la recherche de l’Eldorado. Avec ma gueule d’ange, mon acné, mes lunettes à grosse monture et mon trois quart de marque Blizzand aux manches raglan j’étais pour ainsi dire invisible parmi les chalands. Rien à voir donc avec les Jim Morrison ou Mick Jagger d’opérette que Choupette surveillait du coin de l’œil. Johnny était encore bien accroché au pinacle et je laissais tomber dans ma besace suspendue sous les bacs « La Génération perdue » fruit de mon larcin. «Ca va pas, mon petit?» me lâcha la vendeuse. Je sursautais. Le cabas finit à terre. Le disque de Johnny à glissé hors de sa cachette. Pour le coup j’allais me chier dessus. « Tu n’es pas bien, tu es tout pâle !». Les mots sortaient seuls de ma bouche mais je ne comprenais rien à ce que je disais. Accaparée par des clients, la vendeuse m‘abandonna un temps. Suffisamment pour ramasser cabas, disque et me carapater fissa. J’avais eu chaud pour mon premier larcin.

Parfois nous nous pointions à plusieurs potes pour cercler les bacs. De dix à vingt francs selon l’état. Cinq 30cm achetés, un offert. S’agissait pas de se gourer dans le choix. Banane et Cambouis fouillaient les bacs, causaient musique, alignaient les connaissances, les références, les superlatifs. Les autres se remémoraient la liste des courses. Je tapais un Polnareff, un Dutronc et les Markey’s. Michel choisit les Kinks et le Spencer David group. Au final, cinq achetés, un gratos et une demi-douzaine dans les sacs. Bonne opération. Mais trois semaines plus tard, les bacs, comme au boneto, avaient changé de place. Le plus loin possible de nous et le plus près du pick-up de Choupette et de son paquet de Goldos. « Alors, la jeunesse, on sait pas quoi choisir, aujourd’hui ? Si vous cherchez un titre, demandez, je l’ai peut-être en stock ! ». On lui adressait un « merci » dépité et une grimace en guise de sourire. Ce jour là je me suis fendu de mes 25 francs pour le « Revolver » des Beatles, Michel rien, Cambouis pas mieux. Seul Banane à tapé dans les cartons. A la sortie on a fait les comptes. Un Beatles acquis légalement, Verchuren, Guy Mardel, Zizi Jeanmaire, Los Machocambos et Dario Moreno. Rien que du bon. « M’faites rire, les mecs, je prends ce qu’il y a au plus près. » Finir en prison pour Dario Moreno. Et Fallait pas compter se les faire reprendre en occas’ par Choupette. Putain, qu’est-ce qu’il voulait qu’on en foute, Banane, de Zizi Jeanmaire, de son Truc en Plume et des Machocambos ? Nous étions jeunes et beaux.

La cité de l'Abreuvoir

La cité de l'Abreuvoir

Comme tout adolescent je me suis cherché longtemps sans jamais me trouver vraiment. Ma mère le faisait pour moi. En matière vestimentaire ses choix étaient stricts et restreints. Prohibé donc le manteau afghan qui crougnoute la biquette à quinze pas. Prohibée les lunettes rondes à verres colorés. Prohibé le jean patdeph avec ceinturon à tête d’indien. Prohibé la musette coloré du Pérou. Prohibé les gros pulls laine vierge qui piquent, les chemises crépon madras… Bref ! Prohibé donc toute la panoplie de ce qui fait le charme suranné des années 60. Par contre, vers 1964, j’eu droit à la casquette à carreaux avec pompon. Ce n’est pas resté dans les annales de la mode seventies mais j’en ai eu une. Mon frère aîné et mon père aussi. Robert, le cadet, y a échappé, enfui depuis longtemps vivre sa vie loin de l’antre du loup. Paraît-il que c’était la mode. Jean-Paul Rouland en portait bien une dans l’émission «La Caméra invisible». Tout le monde en portait donc. Et le dimanche au marché Edouard Vaillant, il y avait une flopée de têtes de cons, dont je faisais partie, chaussées de casquettes écossaises à pompon. Mais personne ne se doutait que l’on avait vraiment l’air con puisque que c’était la mode et que les cons n’ont guère la faculté à se reconnaître entre eux. .La mode accorde donc tous les droits, même celui d’être con, alors pensez si on en a profité. En 1969 Avec «Il était une fois dans l’Ouest» ce fut la mode des caches poussière : de longs imperméables qui descendaient jusqu’aux chevilles. Il pouvait pleuvoir, on ne se mouillait pas les ourlets. J’en ai eu un. Pas longtemps, peut-être deux jours, mais j’en ai eu un. Michel Lacombe, un copain, m’avait prêté le sien. Croyant me faire plaisir, m’a mère l’avait avantageusement remplacé par un trois quart de marque Blizzand aux manches raglan et aux boutons invisibles. Une merde, quoi! A l‘époque j’avais réussi à négocier un costard bleu marine à fines rayures blanches, chemise parme, chaussures bi-tons noires et blanche dotées de fers claquant le pavé. J’avais meilleure mine qu’avec ma casquette écossaise. Un vrai petit maquereau de banlieue, le fils caché d’Al Capone en quelque sorte. En 1966 il y eut la mode des chemises à fleurs, lancée par Antoine. Ils en vendaient au marché Edouard Vaillant et ma mère s’était fendue d’une chemise noire à fleurs pétantes. Trois lavages plus tard elle était grise avec des fleurs pâlottes. Sur un pantalon en tergal ça le faisait moins que sur un jean, mais, bon on ne faisait pas toujours ce que l’on voulait à l’époque.

Place de l'Europe

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire