Petits et grands installez-vous bien confortablement dans un fauteuil douillet, munissez-vous d’un bon livre et commencez le grand voyage que vous propose Dickens l’enchanteur..

Charles Dickens, l’un des plus grands écrivains victorien, est aujourd’hui une référence bien qu’il ne soit plus aussi lu qu’il a pu l’être au 19ème siècle. 2012 célèbre les 200 ans de la naissance de l’auteur d’Oliver Twist et de David Copperfield. Un auteur qui par son talent a transcendé son époque, sa langue et sa culture.

On ne peut d’ailleurs vraiment se rendre compte du succès de Dickens auprès de ses contemporains sans citer cette anecdote : Lors de la dernière livraison du roman "Le magasin d'antiquités (1841) en fascicule tirée à 100.000 exemplaires, (soit un exemplaire par groupe de dix familles pour une lecture publique), l’acheminement des exemplaires pour les lecteurs d’outre-Atlantique se fit par bateau. Au débarcadère de New-York des centaines de lecteurs s’étaient massés dans l’attente de la livraison de l’épilogue. Tandis que le bateau s’amarrait, certains lecteurs impatients ne purent s’empêcher de crier : « Est-ce que la petite Nell est morte ? »

Si grande est la célébrité de Dickens que les gens courent dans la rue, le dépassent et font demi-tour pour le croiser. Sa seconde tournée outre-Atlantique, en 1868, est un triomphe. Le Parlement et la vieille église de Boston sont repeints en rose, et les rues de la ville balayées deux fois en son honneur.

On ne peut d’ailleurs vraiment se rendre compte du succès de Dickens auprès de ses contemporains sans citer cette anecdote : Lors de la dernière livraison du roman "Le magasin d'antiquités (1841) en fascicule tirée à 100.000 exemplaires, (soit un exemplaire par groupe de dix familles pour une lecture publique), l’acheminement des exemplaires pour les lecteurs d’outre-Atlantique se fit par bateau. Au débarcadère de New-York des centaines de lecteurs s’étaient massés dans l’attente de la livraison de l’épilogue. Tandis que le bateau s’amarrait, certains lecteurs impatients ne purent s’empêcher de crier : « Est-ce que la petite Nell est morte ? »

Si grande est la célébrité de Dickens que les gens courent dans la rue, le dépassent et font demi-tour pour le croiser. Sa seconde tournée outre-Atlantique, en 1868, est un triomphe. Le Parlement et la vieille église de Boston sont repeints en rose, et les rues de la ville balayées deux fois en son honneur.

Issu d'une famille peu fortunée, Charles Dickens est né à Landport, petit faubourg de Portsmouth au sud de l’Angleterre, le 7 février 1812. Son père est alors chargé de faire la paye des équipages de la Navy. En 1815, la famille Dickens déménagea à Londres, puis à Chatham en 1817. En 1822, la famille revient à Londres et s'installe à Camden Town.

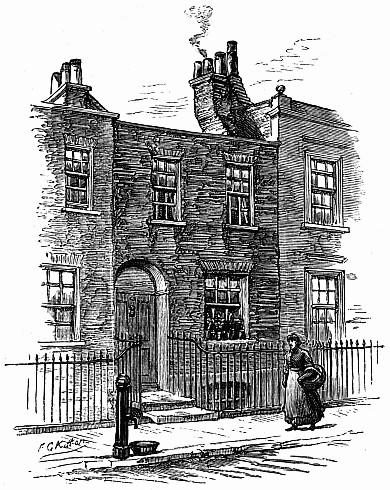

Il fait son entrée dans ce qui va devenir son royaume et s’installe avec sa famille à Bayham Street dans le quartier semi-rural et tranquille de Camden Town. Là, on trouve des prés peuplés de moutons et de vaches. La route menant de Camden Town au hameau de Kentish Town passe à travers champs, sans éclairage public, peu propice aux agissements des voleurs de grand chemin. « Il reçut dès le début de sa vie à Bayham Street, ses premières impressions sur cette lutte contre la pauvreté qui ne se manifeste nulle part de façon aussi éclatante que dans les rues ordinaires d’un banal faubourg de Londres » écrira son ami et biographe John Forster.

Bayham Street

A cette époque Londres ressemble étrangement à celui de la fin du XVIIIème siècle. La ville n’a pas encore connu les grandes et nombreuses transformations de l’ère victorienne. Trafalgar Square n’est que l’emplacement d’une vieille auberge. Haymarket, le marché au foin, est le point de rencontre de fermiers apportant leurs produits à vendre. Il n’existe pas d’omnibus et Londres retentit du bruit des carrioles, des charrettes, des voitures de place, des fiacres et des vieilles diligences à quatre chevaux. Les rues sont le spectacle des combats de chiens et de coqs. Il y a le pilori et de nombreuses pendaisons publiques. Les rues à l’hygiène urbain des plus sommaires, grouillent de tavernes et de gargotes.

Le pont de Londres vu par Gustave Doré

En 1824, le père de Charles Dickens est mis en prison pour dette, à une époque où, au seuil de sa treizième année, le jeune Dickens, qui n’a pas fréquenté l’école depuis plusieurs mois, est employé chez un cousin fabricant de cirage. Dickens restera à jamais marqué par le souvenir humiliant de cette époque de désespoir. Le petit garçon parcours cinq miles pour aller à son lieu de travail et en revenir. Les trajets à pieds, la marche au hasard occupent une grande partie des années londoniennes du jeune Dickens. Il erre ainsi dans les rues absolument seul, observant sans cesse combien «majestueux et mystérieux» tout parait être. Même dans sa situation d’enfant perdu et solitaire il est inspiré par une solide foi dans le caractère merveilleux de chaque chose.

Prison vue par Gustave Doré

Le quartier entourant la fabrique de cirage – le Strand, Covent Garden, le pont de Blackfriards et le vieux pont de Londres lui deviennent rapidement familiers. Il découvre le long de la Tamise «une vielle maison branlante, délabrée donnant naturellement sur le fleuve et littéralement infestée de rats. Ses salles aux murs couverts de boiseries, ses parquets et ses escaliers pourrissants et les vieux rats gris qui grouillaient dans les caves, et le bruit de leurs petits cris grinçants et de leur galopades quand ils montaient l’escalier à n’importe qu’elle heure, et la saleté et la décomposition, tout cela surgit devant moi.» Cette antique maison le hanta. Elle devint la maison croulante de Nicolas Nickleby, « la maison à l’escalier obscure et boiteux » de Fagin dans Olivier Twist.

Sur son trajet quotidien surgissent dans la vie matinale de la cité, les employés et les garçons de bureau, les apprentis balaient les boutiques et arrosent les trottoirs, les domestiques et les enfants envahissent les boulangeries, les diligences rapides accomplissent leurs parcours réguliers. Entourés des cris de Londres clamés par tous ses vendeurs de petits commerces, il croise les bonimenteurs ambulants, les marchandes de quatre-saisons, les vendeurs de pommes de terre au four, de séneçon, de pâtés, de râpe à muscade, de colliers pour chiens, de lacets, d’allumettes chimiques et de peignes et de rhubarbe, les voleurs à la tire, les acrobates, les chanteurs noirs de sérénade. Il côtoie la pauvreté, la saleté, la crasse. Le brouillard, la brume, la fièvre, la folie.

illustration de Gustave Doré

Il finit par connaître la ville et ses habitudes en son ensemble. Les grandes artères bénéficient alors d’un nouvel éclairage au gaz. La flamme s’intensifie puis faiblie, jetant une lueur tremblotante sur les rues et prête aux maisons et aux piétons une qualité légèrement irréelle, théâtrale même. Parcourant ainsi ces rues, observant les passants, il crée des histoires tirées de sa propre détresse.

Illustration de Gustave Doré

Illustration de Gustave Doré

A son contact permanent Dickens peut imiter le bas peuple des rues de Londres dans toutes ses variantes, qu’il s’agisse du simples flâneurs, de marchandes de fruits et de légumes, ou de n’importe quoi.

Certains endroits vus par lui, s’imprègnent de sombres mystères où d’étrange enchantements. Ainsi la prison de Newgate, devant laquelle il passe souvent et qui exhibe les corps des condamnés récemment pendus. Un lieu de crime et de châtiment. Les prisons, les exécutions. Des monstres créés par la fange et qui en émergent doucement pour former les composantes de son imagination.

illustration de Gustave Doré

La vie nocturne aussi le fascine. Il est particulièrement frappé par le monde de Seven Dials « Quelles visions désordonnées de prodiges de perversité, de dénuement et de mendicité ce quartier faisait-il surgir sur moi » .

illustration de Gustave Doré

Londres où les rues sont le lieu d’éclosion de la maladie et de toutes les formes de licence sexuelle. Les impasses et les buissons servent de water-closets; les rapports sexuels en pleine rues avec des prostitués ne sont pas rares et il suffit de lire des rapports de premières mains sur les débits de boissons et les quartiers « populaires » pour se rendre compte que de tous les divertissements offerts aux indigents, seul la sexualité était gratuite et constituait l’unique plaisir des pauvres.

Et tout en marchant, Dickens rumine et ses ruminations deviendront des impressions. Il méditera sur la misère vivant côte à côte avec le gaspillage. En vagabondant, il s’identifie aux êtres qu’il observe. Son génie réside dans une sympathie imaginative aussi puissante que le monde l’accable.

Les personnages de ses romans paraissent aussi fortement enracinés dans la ville que s’ils avaient été créés par elle, comme si les ténèbres de Londres s’étaient condensées pour se transformer en minuscule silhouettes vagabondes.

Jusqu'à 12 ans, il eut une enfance heureuse. Quand il eut 12 ans, il subit un traumatisme qui devait le hanter pour le reste de sa vie. Son père fut jeté en prison pour dettes, Charles connut l'horreur de la pauvreté, découvrit, pour l’avoir vécu, le sort terrible des enfants qui travaillaient dans les fabriques. Cette expérience personnelle lui permit d'écrire sur les pauvres et les malheureux avec tant de vérité que ses récits dramatiques touchèrent le coeur de millions de lecteurs. Grâce à cela, Dickens, le romancier le plus populaire de son temps, eu une influence déterminante sur les réformes sociales qui furent accomplies dans l'Angleterre victorienne. Après la libération de son père, ses souffrances ne s'arrêtèrent pas immédiatement. Il dut travailler encore plus de dix mois à la fabrique avant de pouvoir retourner à l'école. Son père prit toutes les dispositions nécessaires pour délivrer Charles de ses obligations mais, au grand effarement du jeune garçon, sa mère n'admit qu'à contrecoeur qu'il quitte son emploi rémunéré.

Dickens ne pardonna jamais à sa mère d'avoir essayé de le faire rester à la fabrique, et plus tard, la prit comme modèle pour la mère stupide et vaniteuse de son roman, Nicolas Nickleby. Charles fut ensuite envoyé trois ans dans une école publique avant de trouver un autre emploi, cette fois comme employé dans une étude d'avocats. Ce travail était ennuyeux, aussi Dickens se fit rapporteur à la Chambre des communes comme sténographe. A l'âge de 23 ans, il était devenu un journaliste connu et fut engagé par un quotidien, le Morning Herald. C'est un peu avant d'obtenir ce nouveau poste que Dickens commença à écrire de la fiction. En 1833, Dickens n’est encore qu’un petit journalise inconnu et besogneux. Il a écrit de temps à autre, pour son plaisir personnel de petits récits humoristiques, des esquisses de personnages et de lieux recueillies dans un carnet depuis son plus jeune âge. Il dépose l’un d’eux dans la boite aux lettres du Monthly Magazine à Fleet Street. Et lorsqu’en décembre il achète un exemplaire de la dernière livraison de ce périodique et y trouve imprimé son récit. Ce n’est pas la fortune assurée, puisque le directeur ne rétribue pas ses collaborateurs. Ceci dit il sollicite de nouveaux textes de la même plume et au même tarif. Dickens fournit cinq récits en 1834 et un conte en janvier 1835.

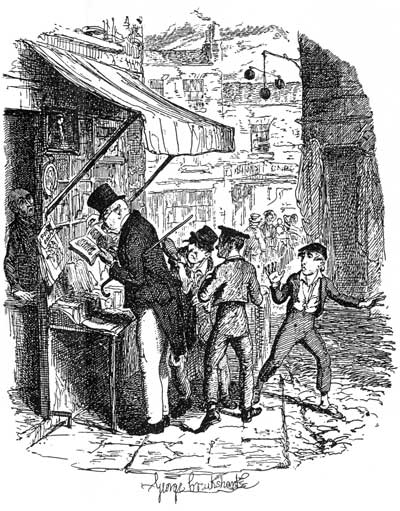

Finalement rémunéré, il en publie auprès de différents magazines plus d’une cinquantaine. En octobre 1835 un éditeur lui propose d’acheter le copyright des esquisses et récits qu’il avait fait paraître depuis deux dans divers périodiques pour les publier en deux volumes, illustrées par George Cruikshank.

Ces deux volumes paraissent en février 1836 réunis sous le titre "Sketches by Boz" Esquisses de Boz.

Dans la tradition des essayistes du XVIIIe siècle, ces « Esquisses » nous révèlent que Dickens fut un observateur original de la vie londonienne dont il décrit les aspects pathétiques ou grotesques dans des tableaux colorés et précis de la vie quotidienne. Ses contemporains apprécient autant que la vivacité de son style sa capacité d’enregistrement de la vie du peuple. Dickens découvre ainsi son grand sujet dans les scènes de foule, dans la rue, dans la vie des gens exceptionnellement liés les uns aux autres, pour le meilleur ou pour le pire et qui font partie de la ville surgissant comme une hallucination au milieu de ces premières esquisses. Les esquisses de Boz, dans sa version définitive publiée en 1839, contient cinquante-six morceaux, regroupés en quatre sections et subdivisés en chapitres : "Notre paroisse ", "Scènes", "Personnages" et "Récits".

Illustration pour les esquisses de Boz

Si ces textes de jeunesse sont marqués par l’inexpérience de leur auteur, John Forster ami et biographe de Charles Dickens affirme à propos des Esquisses de Boz qu’elles formaient « un livre qui aurait résisté à l’épreuve du temps même s’il n’y en avait pas eu d’autres ! » il ajoute que son auteur a nettement sous-estimé son premier livre en refusant d’y reconnaître les « premières manifestations vigoureuses de son génie », la drôlerie, la perception des caractères, l’observation des détails, la vérité du tableau, du sentiment, du pathétique et l’aisance de conduite de la description ou du récit. En outre le livre contient à l'état embryonnaire toute l'œuvre future de Dickens : comédie, sentiment, respect pour la vitalité des personnages, pour stupides ou limités qu'ils soient, don admirable des transformations linguistiques frappantes, notion d'un déterminisme social irrésistible par lequel le milieu urbain cause le triste sort des malheureux qui y vivent.

La parution en fascicule des aventures de Monsieur Pickwick

Les esquisses de Boz eut un succès immédiat. La grande vogue est la publication de planches accompagnée d’un texte. Robert Seymour est l’un des plus réputés illustrateurs de l’époque. Sur une série de planches concernant les aventures burlesques de membres d'un "Nemrod Club" il demande à Dickens de les accompagner d’un texte humoristique. Dickens se paye le luxe de dire oui mais en faisant à la direction la proposition inverse : j'écris, et Seymour illustre. C'était en 1836, Charles Dickens avait vingt-quatre ans.

C'est ainsi qu'apparu sous forme de feuilletons sur 20 mois, les Aventures de M. Pickwick.

Ce « roman » est un récit satirique des aventures d’un personnage naïf, mythomane et mégalomane, de son domestique Sam Weller et du club d'excentriques qui les entourent.

Illustration pour Mr Pickwick

La carrière de Dickens est lancée. Après les humoristiques « Aventures de M. Pickwick, Dickens » persista dans la voie romanesque avec « Oliver Twist » en 1838 et « Nicolas Nickleby » en 1839.

Illustration pour Nicolas Nickleby

Ces sortes de contes, bâtis autour d'un personnage central souvent autobiographique, mettent déjà au jour certains aspects de l'exploitation des plus faibles, et tout particulièrement des enfants. Avec « le Magasin d'antiquités » en 1840, c'est encore le destin tragique d'une fillette qui permet à l'auteur de dénoncer avec compassion le caractère définitivement inhumain du monde industriel.

Illustration pour Oliver Twist

Dickens parvient aussi à approfondir son analyse sociale et psychologique. Parmi ces oeuvres, « Dombey et fils » publié en 1848 est un portrait acide de cette bourgeoisie dont la fortune s'est bâtie sur l'industrie. Mais il faut surtout retenir son oeuvre majeure, « David Copperfield » publié en 1849. Ce récit autobiographique qui montre le Londres laborieux et misérable vu par les yeux d'un enfant, reste le plus célèbre et le plus lu des romans de Dickens.

Illustration pour David Copperfield

Son humour et sa gentillesse lui valaient une grande popularité. Homme sincère, d'une grande humanité, il profita de son immense célébrité, sans jamais devenir prétentieux.

Dickens était également directeur d'une compagnie théâtrale qui joua devant la reine Victoria en 1851. Cependant, tous ses succès ne purent jamais compenser le traumatisme initial de son enfance, ni ses problèmes privés. Sa passion pour une jeune actrice, Ellen Ternan, le conduisit à quitter son épouse et leurs dix enfants en 1858.

Illustration pour le mystère d'Edwin Drood

Charles Dickens faisait régulièrement des conférences où il lisait avec passion et énergie ses oeuvres, ce qui affaiblira son état de santé. Epuisé, il se retire à la campagne en 1870 pour ce qui devait être son dernier roman « le Mystère d'Edwin Drood ». Surmené, il mourut le 9 juin d'une apoplexie laissant le mystère irrésolu. La mort de Dickens attrista le monde entier qui aimait et admirait son génie de romancier. Le poète américain Henry Longfellow écrivit : « Je n'ai jamais vu mort d'écrivain causé une telle affliction... Le pays tout entier est en deuil. » Il est enterré au coin des écrivains dans la Cathédrale de Westminster.

Aujourd'hui, les livres de Dickens font partis de ceux les plus traduits au monde (en 68 langues) et passionnent encore des millions de lecteurs.

Oliver Twist, Le livre de poche, Folio

Contes de Noël, Folio

Les grandes espérance, Folio

David Copperfield, Livre de Poche, Folio

Temps difficiles, Folio

Esquisses de Boz, editions de l'ombre.

Un conte de deux villes, Folio

L'intégrale de l'oeuvre romanesque de Dickens est éditée dans la collection La Pléiade chez Gallimard.

- Souvenirs intimes de David Copperfiel, les Grandes espérances.

- Les papiers posthumes du Pickwick Club, Oliver Twist.

- La maison d'Apre-vent, Récits pour Noël et autres.

- Esquisses de Boz, Martin Chuzzlewit.

- L'ami commun, le mystère d'Edwin Drood.

- La vie et les aventures de Nicholas Nickleby, Livres de Noël.

- Dossier de la maison Dombey et fils, Temps difficiles.

- Le magasin d'antiquité, Banabé Rudge.

- La petite Dorrit, Un conte des deux villes.

Contes de Noël, Folio

Les grandes espérance, Folio

David Copperfield, Livre de Poche, Folio

Temps difficiles, Folio

Esquisses de Boz, editions de l'ombre.

Un conte de deux villes, Folio

L'intégrale de l'oeuvre romanesque de Dickens est éditée dans la collection La Pléiade chez Gallimard.

- Souvenirs intimes de David Copperfiel, les Grandes espérances.

- Les papiers posthumes du Pickwick Club, Oliver Twist.

- La maison d'Apre-vent, Récits pour Noël et autres.

- Esquisses de Boz, Martin Chuzzlewit.

- L'ami commun, le mystère d'Edwin Drood.

- La vie et les aventures de Nicholas Nickleby, Livres de Noël.

- Dossier de la maison Dombey et fils, Temps difficiles.

- Le magasin d'antiquité, Banabé Rudge.

- La petite Dorrit, Un conte des deux villes.